日本屈指の人気観光スポット「浅草寺」

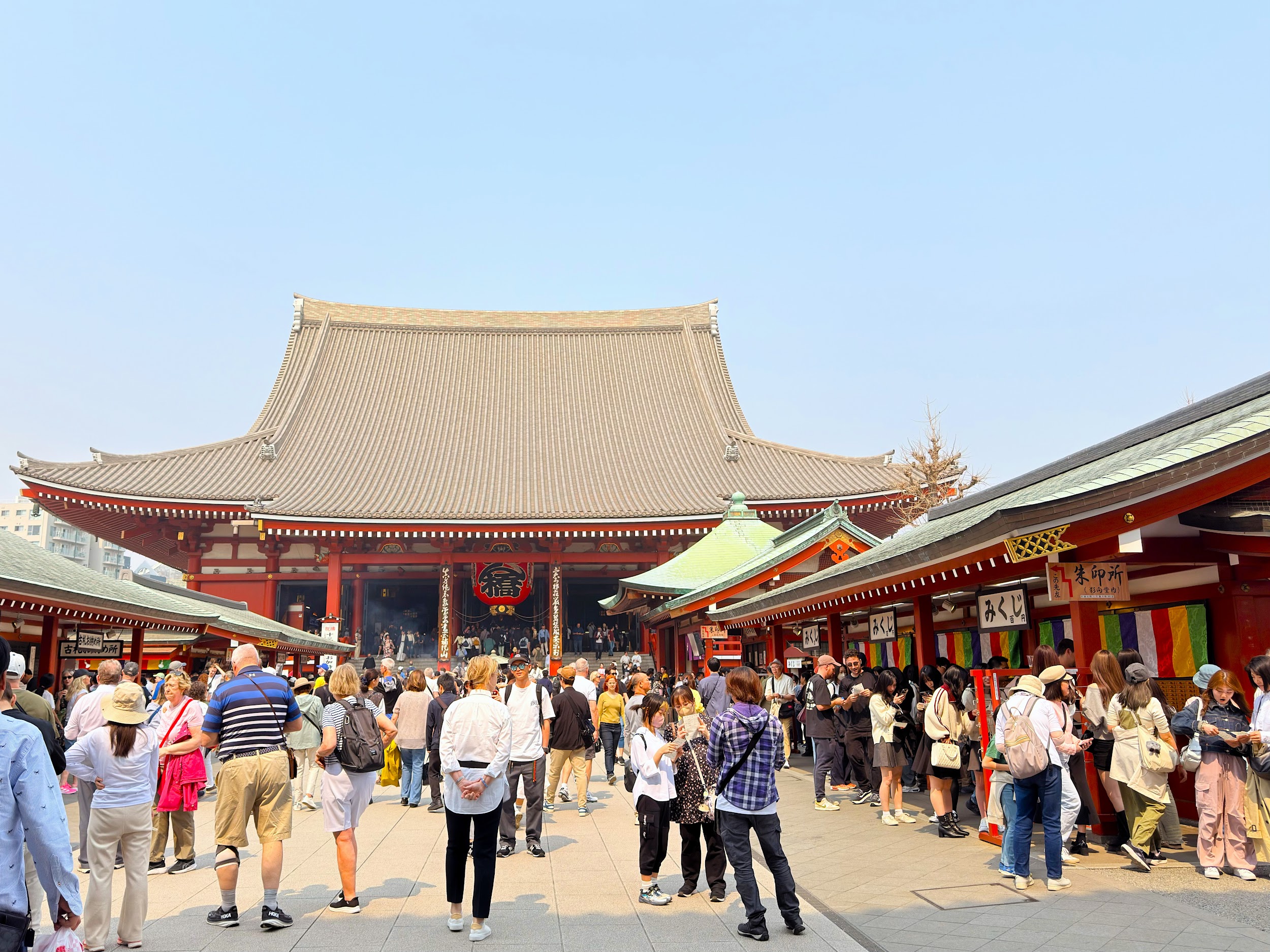

日本屈指の人気観光スポットとして知られ、東京を代表する観光地のひとつが浅草です。日本情緒にあふれる風景を楽しめ、レトロな雰囲気と昔ながらの活気がある下町感が国内外から高く評価されています。そんな浅草に鎮座し、長い間その繁栄を見守ってきたのが「浅草寺」です。そこで今回は浅草を代表する「浅草寺」をご紹介します。

東京メトロ銀座線をはじめ、東武スカイツリーラインやつくばエクスプレス、都営地下鉄浅草線の各線から5分ほどにあるのが「浅草寺」です。浅草寺の門であり、東京を代表するフォトスポットのひとつ「雷門」には、東京メトロ銀座線1番出口からが好アクセス。人気のフォトスポットとして、終日多くの人で賑わっています。

赤い大提灯がシンボルの「雷門」は、942年に平公雅が建立したのが始まりとされています。現在に至るまで何度も焼失と再建を繰り返しており、現在の門は当時の松下電器産業社長を務めていた松下幸之助氏によって寄進されたものです。

「雷門」の正式名称は「風雷神門」

「雷門」の正式名称は「風雷神門」と言い、風神と雷神を門の左右に祀っていることが由来です。風雨を司る神の加護によって、風水害を除け、伽藍を鎮護するという意味や、風雨順時と五穀豊穣の祈りが込められています。「雷門」と呼ばれるようになった理由はよく分かっておらず、すでに1800年頃には同じ呼び名で親しまれていたようです。

風神像と雷神像

雷門向かって右側に安置されているのが風神像です。高さは雷神像よりもわずかに高い2.18mあり、1865年にあった大火で頭部のみ難を逃れ、1874年に身体部分の補修が行われました。

雷門向かって左側に安置されているのが雷神です。背中に雷鼓(らいこ)と呼ばれる太鼓を背負っており、大きさは2.09mほど。身体部分が補修されたのち、当時の常盤堂雷おこし本舗社長・穂刈恒一氏によって、1960年に現在のように補修彩色が行われました。

金龍像と天龍像

また風神と雷神の像は有名ですが、雷門の北側にも左右それぞれに像が安置されています。雷神像の裏側に安置されているのが金龍像です。女性の姿をしており、天龍像と共に水を司る龍神の像です。

また風神の裏側に安置されているのが、男性の天龍像です。1978年に松下グループ有志の寄進により、平櫛田中と菅原安男の両氏によって作られた檜造りの像となっています。

鮮やかな漆塗りの楼門「宝蔵門」

仲見世商店街を抜けた先にあるのが「宝蔵門」です。鮮やかな漆塗りの楼門で、五間ある大きな門の中央三間が通行用に開けられています。942年に平公雅が武蔵守に補任された祈願成就の御礼として建立され、幾度の焼失と再建を繰り返し、現在のものは1964年に当時の大谷重工業社長である大谷米太郎夫妻が寄進されたものです。

そもそも浅草寺の始まりは飛鳥時代の628年まで遡り、宮戸川(現在の隅田川)で漁をしていた兄弟が観音像を発見し、お堂に祀ったことが始まりです。645年に勝海上人という僧が立ち寄った際に観音堂を修造し、今日に至るまで源頼朝や足利尊氏、徳川家康など多くの武人が武運を祈念しました。江戸時代には安寧が訪れ、江戸市街地として江戸有数の庶民の盛り場となり、今日の東京・浅草へと引き継がれています。

仁王像と阿形像

宝蔵門の両端には仁王像が安置されており、中央の大きな赤ちょうちんを挟んで左側が阿形像です。この門はもともと仁王門と呼ばれており、かつては1年間のうちの限られた日のみ門の楼上に上ることが許されました。当時は高層建築がなかったため、楼上からの景色を楽しんでいた様子が記録に残っています。

右側に安置されているのが吽形像です。篤く信仰されていた仁王門ですが、東京大空襲により1945年に焼失します。1964年の再建時に鉄筋コンクリート造り、本瓦葺きで再建され、経典や寺宝を収蔵する経蔵を兼ねていることから、仁王門から宝蔵門と呼び名が変わりました。

「五重塔」

宝蔵門を抜けて左に見えるのが「五重塔」です。高さは地上53.32mあり、初めて建立されたのは942年とされています。江戸時代には「江戸四塔」として親しまれ、浅草や浅草寺を描いた絵画の定番モチーフでした。1886年には塔を修復するにあたって費用を捻出するため、参拝者に足場を登らせたこともあったのだそう。

東京スカイツリーと宝蔵門

一方で、宝蔵門を抜けた右側にはかつて三重塔があり、境内に二つの塔が立ち並んでいました。焼失後は徳川家光が五重塔のみを再建したため、現在に至るまで復興はされていません。しかし現在では、現代日本のランドマークでもある東京スカイツリーが見えており、フォトスポットとしてもおすすめです。

山形県村山市の有志により奉納された「大わらじ」

宝蔵門を振り返ると、両端には大きなわらじ「大わらじ」があります。山形県村山市の有志により、1941年に初めて奉納され、現在のものは2018年に奉納されたものです。仁王に奉納されるわらじには、健康や健脚、魔除けの意味があるとされています。

浅草寺には年間3,000万人以上が参拝しており、日本の寺社仏閣のなかでも最も多いと言われています。特に初詣期間の参拝客数が最も多く、1月1日から1月3日までの3日間でおよそ300万人が参拝するほど国内外から多くの人が訪れるお寺です。

浅草寺のおみくじ「観音百籤(かんのんひゃくせん)」

凶が多いという噂もある浅草寺のおみくじは「観音百籤(かんのんひゃくせん)」と呼ばれ、比叡山延暦寺の元三大師による古くから親しまれるものです。ちなみに凶の割合は昔から変わっておらず、およそ30%の確率と言われています。

観音像が発見されると、当時里にいた10人の子ども達によって作られた藜の屋根のお堂に安置されます。その後、土地の長が自身の邸宅を寺にし、聖観世音菩薩尊像を祀ったのが本堂の始まりです。

本堂は幾度も焼失・再建を繰り返しており、中でも最も長い期間建っていたのが、徳川家光が1649年に再建した旧本堂です。旧本堂は1907年に国宝に指定されましたが、戦火により焼失。現在は旧本堂の姿を基本として、鉄筋コンクリートで再建されています。

浅草寺で祀られている聖観世音菩薩尊像は、直接見ることができません。勝海上人という僧が観音堂を修造した後のある夜に、夢の中で観音様が現れ、「みだりに拝することなかれ」と告げられ、以来秘仏としてお寺の奥深くに祀られています。

さいごに

浅草寺は時代ごとの権力者の庇護下に置かれ、浅草の繁栄を見守ってきました。古くから篤い信仰を集めており、多くの武人から庶民に至るまで信奉を集めてきた、まさに浅草の中心です。東京最古のお寺として今もなお、国内外から多くの参拝客が訪れています。

今回は浅草の人気観光スポットであり、歴史の中心地でもある「浅草寺」をご紹介しました。大きな赤ちょうちんの雷門が出迎える風景は日本らしさを感じられ、古くから愛され続ける浅草の原点を垣間見ることができる場所です。ぜひ浅草観光に立ち寄った際は、浅草寺に立ち寄って運気を上げてみてはいかがでしょうか。

詳細情報

〈スポット情報〉

店名:浅草寺

住所:東京都台東区浅草2-3-1

営業時間:6:00~17:00

(10月~3月:6:30~17:00)